통계 - 분포, 정규분포, 왜도, 첨도

04 Aug 2025 | Statistics개인공부 후 자료를 남기기 위한 목적임으로 내용 상에 오류가 있을 수 있습니다.

분포

데이터가 전체 범위에서 어떻게 퍼져있는지를 나타내는 패턴

- 어떤 값 주변에 데이터가 얼마나 자주 등장하는지

- 데이터들이 어디에 몰려있는지 등을 설명함

왜 분포를 봐야 하는가?

- 평균이나 중앙값 등 단일 수치만으로는 데이터의 전체 모습을 알 수 없다

- 서로 다른 두 데이터가 같은 평균을 가질수는 있지만, 데이터의 퍼짐형태(=분포)는 전혀 다를수 있다

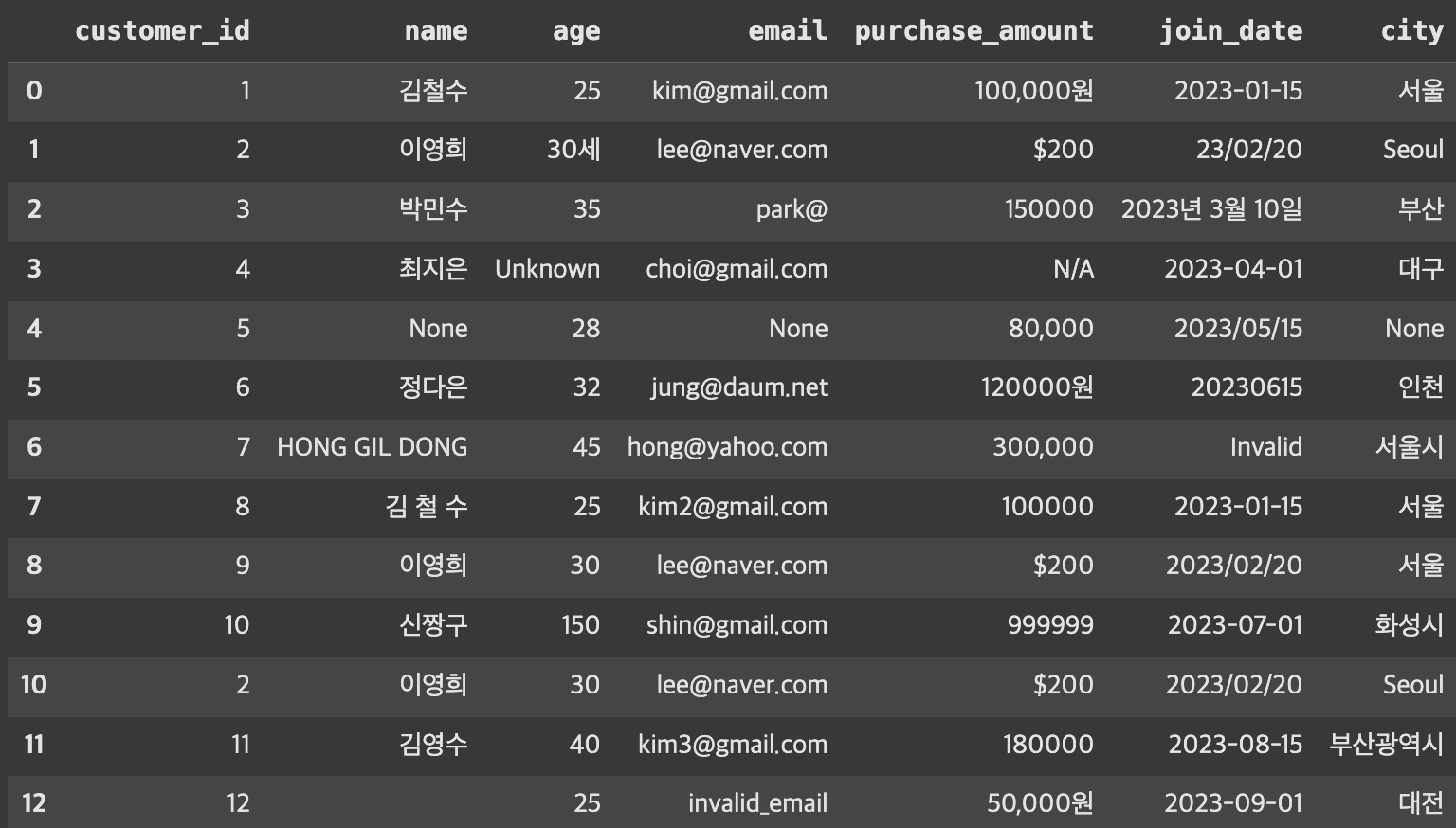

예시

- A의 시험 점수

- $70, 71, 69, 70, 70, 71, 69, 70$

- 대부분 70 근처에 몰려 있음 → 집중된 분포

- B의 시험 점수

- $40, 60, 80, 90, 70, 50, 100, 30$

- 점수가 넓게 퍼져 있음 → 흩어진 분포

- 둘 다 평균은 비슷하지만 분포는 매우 다름.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

np.random.seed(0)

# A: 평균 70, 표준편차 1 (집중된 분포)

score_A = np.random.normal(loc=70, scale=3, size=1000)

# B: 평균 70, 표준편차 15 (넓게 퍼진 분포)

score_B = np.random.normal(loc=70, scale=8, size=1000)

plt.figure(figsize=(10, 5))

# 히스토그램 (확률 밀도 기준)

sns.histplot(score_A, kde=False, stat="density", bins=20, color="steelblue", label="A", alpha=0.3)

sns.histplot(score_B, kde=False, stat="density", bins=20, color="orange", label="B", alpha=0.3)

# KDE 선 그래프

sns.kdeplot(score_A, color="blue", linewidth=2)

sns.kdeplot(score_B, color="darkorange", linewidth=2)

plt.title("Score Distribution: A vs B (n=100)")

plt.xlabel("Score")

plt.ylabel("Density")

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

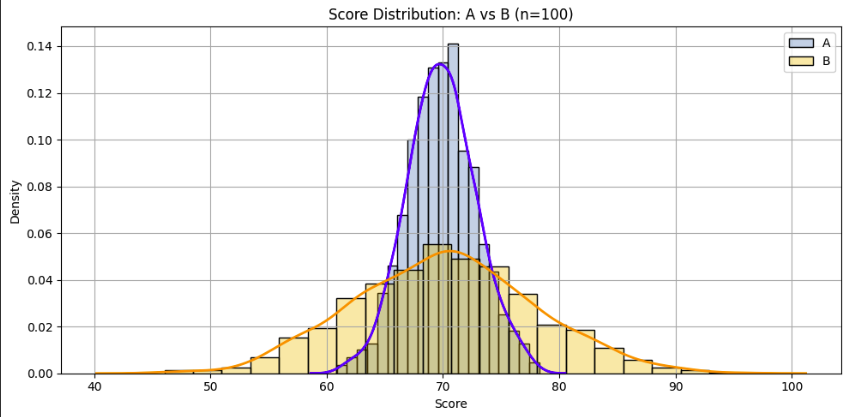

정규분포(Normal Distribution)

- 데이터가 평균을 중심으로 좌우 대칭으로 퍼지는 분포

- 그래프 형태가 종(bell) 모양을 가짐 > bell curve라고도 불림

- 많은 자연현상과 측정값, 사람의 키, 시험 점수 등이 정규분포를 따름

정규분포의 특징

- 평균, 중앙값, 최빈값이 모두 같음

- 좌우가 대칭

- 대부분의 데이터가 평균 근처에 몰려있음

- 멀어질수록 빈도가 떨어짐

- 종 모양 곡선을 그릴 수 있음

정규분포의 확률 분포 규칙 (68-95-99.7법칙)

- 평균 ± 1 표준편차 범위에 전체의 약 68% 포함

- 평균 ± 2 표준편차 → 약 95%

- 평균 ± 3 표준편차 → 약 99.7% → 이 범위 안에 대부분의 데이터가 있다는 의미

정규분포가 중요한 이유

- 많은 통계 분석 기법이 정규분포를 전제로 함(t-test, 회귀분석 등)

- 정규분포 위에서는 확률계싼, 이상값 판단, 신뢰구간 해석이 가능함

- 정규성을 만족하지 않으면 일반적인 검정 결과가 왜곡될 수 있음

- 정규분포는 평균이 곡선의 위치를 결정하고

- 표준편차가 곡선의 넓이와 뾰족함 정도를 결정

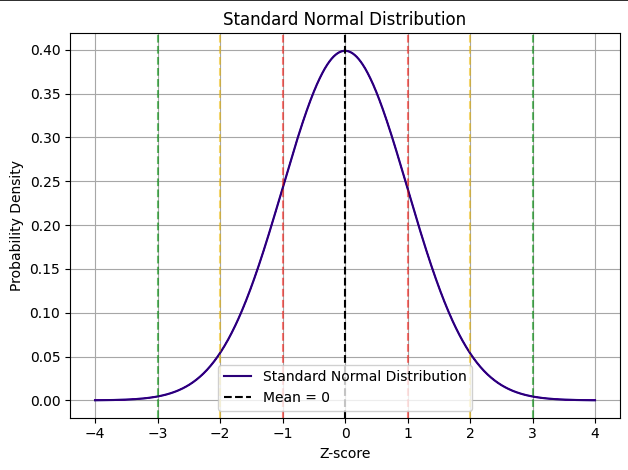

왜도(Skewness)

데이터 분포가 평균을 기준으로 좌우 대칭인지, 어느 한쪽으로 치우쳐있는 지를 나타내는 지표

- 정규분포의 왜도는 0, 완전한 대칭

- 하지만 데이터는 한쪽으로 더 몰리거나 꼬리가 길어지는 경우가 많음

- 왜도 > 분포가 얼마나 비대칭적으로 기울어져 있는지를 측정하는 정도

왜도의 종류

| 왜도 값 | 형태 | 설명 |

|---|---|---|

| 왜도 < 0 | 왼쪽 꼬리가 길다 | 음의 왜도, 평균 < 중앙값 |

| 왜도 = 0 | 좌우 대칭 | 정규분포에 가까움 |

| 왜도 > 0 | 오른쪽 꼬리가 길다 | 양의 왜도, 평균 > 중앙값 |

from scipy.stats import skew

np.random.seed(0)

# 데이터 생성

data_left = skewnorm.rvs(a=-6, size=1000) * 10 + 50 # 음의 왜도

data_normal = np.random.normal(loc=50, scale=10, size=1000) # 정규

data_right = skewnorm.rvs(a=6, size=1000) * 10 + 50 # 양의 왜도

# 왜도 값 출력

print("Negative skew:", skew(data_left))

print("Symmetric:", skew(data_normal))

print("Positive skew:", skew(data_right))

# 시각화

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

# 음의 왜도

sns.histplot(data_left, bins=30, kde=True, color='skyblue', ax=axes[0])

axes[0].set_title("Negative Skew")

axes[0].set_xlabel("Value")

axes[0].set_ylabel("Density")

axes[0].grid(True)

# 대칭

sns.histplot(data_normal, bins=30, kde=True, color='lightgreen', ax=axes[1])

axes[1].set_title("Symmetric")

axes[1].set_xlabel("Value")

axes[1].set_ylabel("Density")

axes[1].grid(True)

# 양의 왜도

sns.histplot(data_right, bins=30, kde=True, color='salmon', ax=axes[2])

axes[2].set_title("Positive Skew")

axes[2].set_xlabel("Value")

axes[2].set_ylabel("Density")

axes[2].grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

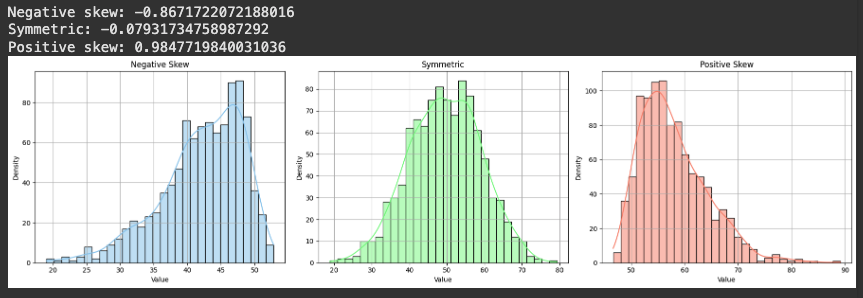

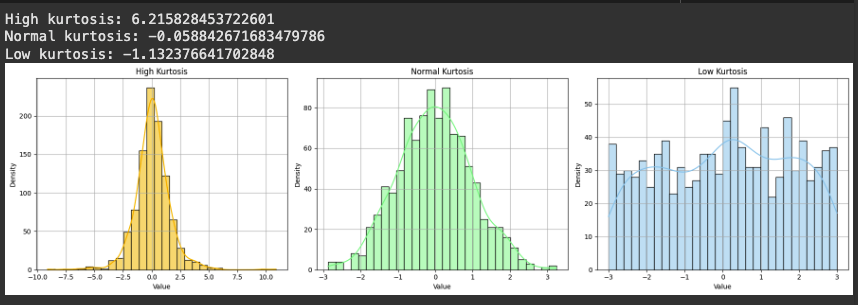

첨도(Kurtosis)

분포의 뽀족함 또는 꼬리의 두꺼움 정도를 수치로 나타낸 값

- 정규 첨도: 정규분포처럼 적당히 뾰족하고 꼬리가 적당히 얇은 경우

- 고첨도: 중심에 데이터가 지나치게 몰려잇고 꼬리가 두꺼운 경우

- 저첨도: 분포가 평평하고 중앙 집중도가 낮은 경우

첨도의 종류

| 구분 | 첨도 값 (Fisher 기준) | 형태 | 설명 |

|---|---|---|---|

| 고첨도 | > 0 | 뾰족하고 꼬리가 두꺼움 | 이상치 발생 가능성이 높음 |

| 정규 첨도 | = 0 | 정규분포와 동일한 형태 | 기준값 (표준 정규분포) |

| 저첨도 | < 0 | 평평하고 중심 집중도 낮음 | 꼬리가 얇고 극단값이 드묾 |

from scipy.stats import kurtosis

np.random.seed(1)

# 고첨도: t-distribution (자유도 3)

data_high = np.random.standard_t(df=3, size=1000)

# 정규첨도

data_normal = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=1000)

# 저첨도: uniform distribution

data_low = np.random.uniform(low=-3, high=3, size=1000)

# 첨도 출력

print("High kurtosis:", kurtosis(data_high))

print("Normal kurtosis:", kurtosis(data_normal))

print("Low kurtosis:", kurtosis(data_low))

# 시각화

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

sns.histplot(data_high, bins=30, kde=True, color='orange', ax=axes[0])

axes[0].set_title("High Kurtosis")

axes[0].set_xlabel("Value")

axes[0].set_ylabel("Density")

axes[0].grid(True)

sns.histplot(data_normal, bins=30, kde=True, color='lightgreen', ax=axes[1])

axes[1].set_title("Normal Kurtosis")

axes[1].set_xlabel("Value")

axes[1].set_ylabel("Density")

axes[1].grid(True)

sns.histplot(data_low, bins=30, kde=True, color='skyblue', ax=axes[2])

axes[2].set_title("Low Kurtosis")

axes[2].set_xlabel("Value")

axes[2].set_ylabel("Density")

axes[2].grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

- 고첨도 분포에서 극단값(이상치) 자주 발생할 수 있음 > 예측 모델의 안정성에 영향을 줌

- 저첨도 분포는 데이터가 고르게 퍼져있어 중심 경향성만 보는 분석 한계 존재

- 첨도는 데이터의 위험성, 분포 특성, 모델 적합성을 평가할 때 중요한 지표가 됨

지혜의 개발공부로그

지혜의 개발공부로그